Ethan conoció a Nora por casualidad a través de amigos en común durante un viaje de escalada. El viaje se concibió como una aventura fácil: cuerdas, aseguramiento, algunas rutas y una tarde junto al fuego.

Al principio, todo le parecía familiar y seguro. Pero en las últimas semanas, las conversaciones se fueron convirtiendo en un nuevo nivel de dificultad. La escalada libre ya no era una idea abstracta; era el siguiente paso.

Esta ruta no era arriesgada. Eligieron cuidadosamente una pared que requería total concentración y confianza.

«Creo que estamos listos», dijo Ethan en voz baja, sin ocultar la tensión.

La escalada comenzó con confianza. La roca le refrescó las palmas de las manos, la tiza se desmoronó en sus dedos, su aliento se mezcló con el viento. Y de repente, Ethan captó un sonido que no debería estar allí.

Al principio, lo descartó como una ráfaga de aire. Pero el sonido se repitió.

«Nora… ¿oíste eso?»

Se quedó paralizada. Fue como el crujido de una puerta: amortiguada, cerrada, demasiado cerca.

«No puede haber nada aquí», susurró, más para sí misma que para otra cosa.

Entonces Ethan notó una extraña marca en la roca: una delgada y brillante franja de color rosa pálido. No era óxido. No era suciedad. Era algo más.

Otro sonido llegó desde arriba. Esta vez, un murmullo apagado. Humano.

Mientras subían, la sombra en la piedra adquirió líneas nítidas. Ángulos rectos. Ajeno a la naturaleza. Y entonces la vieron.

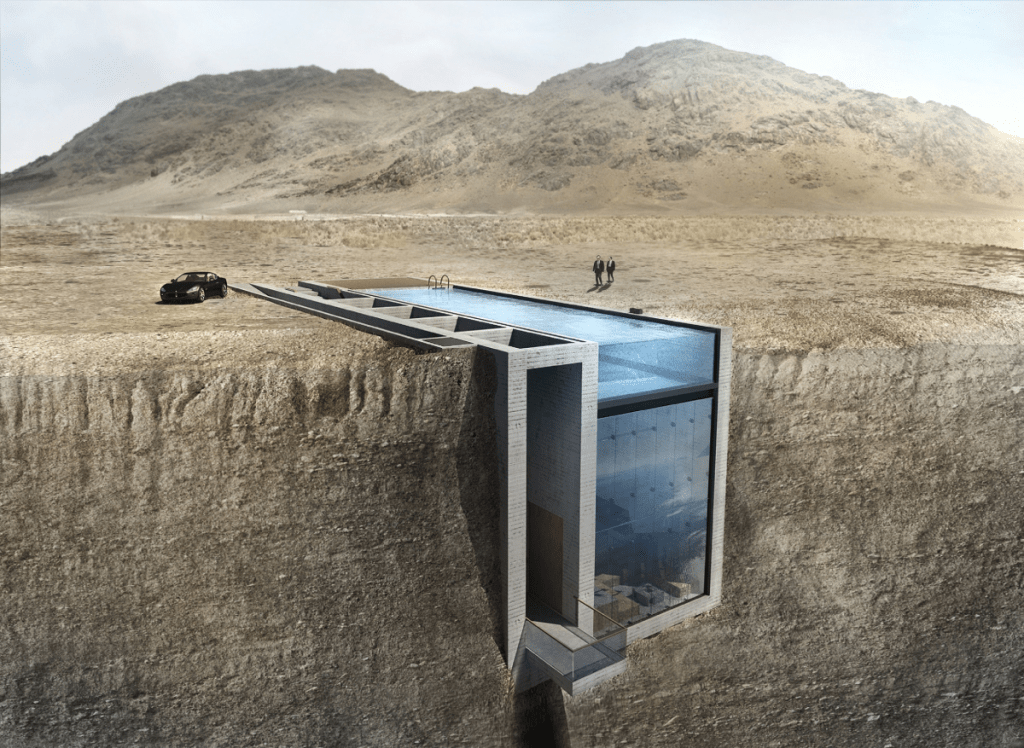

La fachada de la casa estaba empotrada en la roca.

Una vieja puerta de madera, grisácea por el tiempo, encajada firmemente en la piedra caliza. Alrededor del borde, el metal del tejado, como medio absorbido por la montaña. A ambos lados, unas ventanas auténticas con cristales opacos reflejaban el cielo.

Salieron a una estrecha cornisa: una franja de piedra apenas perceptible frente a la entrada.

«¿Hay alguien ahí?», preguntó Nora. No hubo respuesta.

Dentro, todo parecía viejo, pero no abandonado. Unos escalones de piedra se adentraban en la montaña. El aire era húmedo, con un olor a tierra y a algo dulce.

Y de repente, pasos. No delante. Sobre ellos. Rápidos, pesados. Alguien corría.

Nora gritó. Se abalanzó hacia arriba, y Ethan apenas logró agarrarla de los brazos y tirar de ella. En ese momento, se oyó un crujido agudo y el grito desesperado de un hombre, interrumpido a media frase.

Corrieron hacia el lugar del sonido.

Un hombre colgaba al borde de una pequeña piscina, boca abajo, con un pie atrapado en un nudo de enredaderas gruesas. Los miró con una mezcla de alivio y vergüenza.

«Gracias a Dios…», exhaló. «Pensé que me iba a caer.»

Mientras Nora desenredaba el nudo con cuidado, Ethan no pudo evitar preguntar:

«¿Vives aquí?». El hombre rió entre dientes.

«Podría decirse que sí.»

Cuando lo liberaron, aterrizó torpemente y rió, frotándose la espalda. Un olor penetrante y dulce emanaba de él. «¿Has estado bebiendo?», preguntó Ethan con cautela.

«Vagando», corrigió Ethan. «Uvas silvestres. Un poco pasadas.»

Entonces todo encajó: las vides, la hamaca, los pasos, el ruido.

«Salto al estanque», admitió. «Me despeja la mente. Decidí intentarlo de nuevo hoy… pero perdí el equilibrio.»

La cascada rugía cerca, y el miedo se disipó gradualmente. La casa en la roca ya no parecía una amenaza; solo la vida extraña y solitaria de alguien.

Cuando descendieron, la montaña volvió a ser solo una montaña. Pero el pensamiento permaneció.

En algún lugar dentro de la roca, alguien vive tranquilo, voluntariamente, lejos del mundo.

Y no todos los lugares están destinados a ser encontrados. Y algunas historias es mejor dejarlas donde están.